中長期の成長を可能に―

地域企業の底力を呼び覚まし、つなぐ

事業ファンド運営・第2号ファンド

事業の現場に深く踏み込んできたからこそ、

本質的な事業再生・再成長を実現し

共に歩むことができます。

それ以降日本経済は多大な影響を受け、苦境の時期を過ごしています。

2009年のリーマンショック時もその影響は大きなものでしたが、

金融業界を発端とし、地域により影響が異なるものだったのに比べ

新型コロナの影響は、例えば観光業界や外食業界など、

影響が出た業界は地域差なく業界全体がダメージを受けている点が特徴的です。

しかし、コア事業に強みがある企業は、こうした一時的苦境については

乗り越えられればまた再生・再成長が可能です。

MITはコンサルティング時の「自分たちならどうするか?」という徹底した現場目線で事業と向き合い、

深く踏み込んできたからこそ、地域企業の秘めた事業力を呼び覚ますことができます。

そして事業を再生・再成長に導いた後も、共に歩んでいきます。

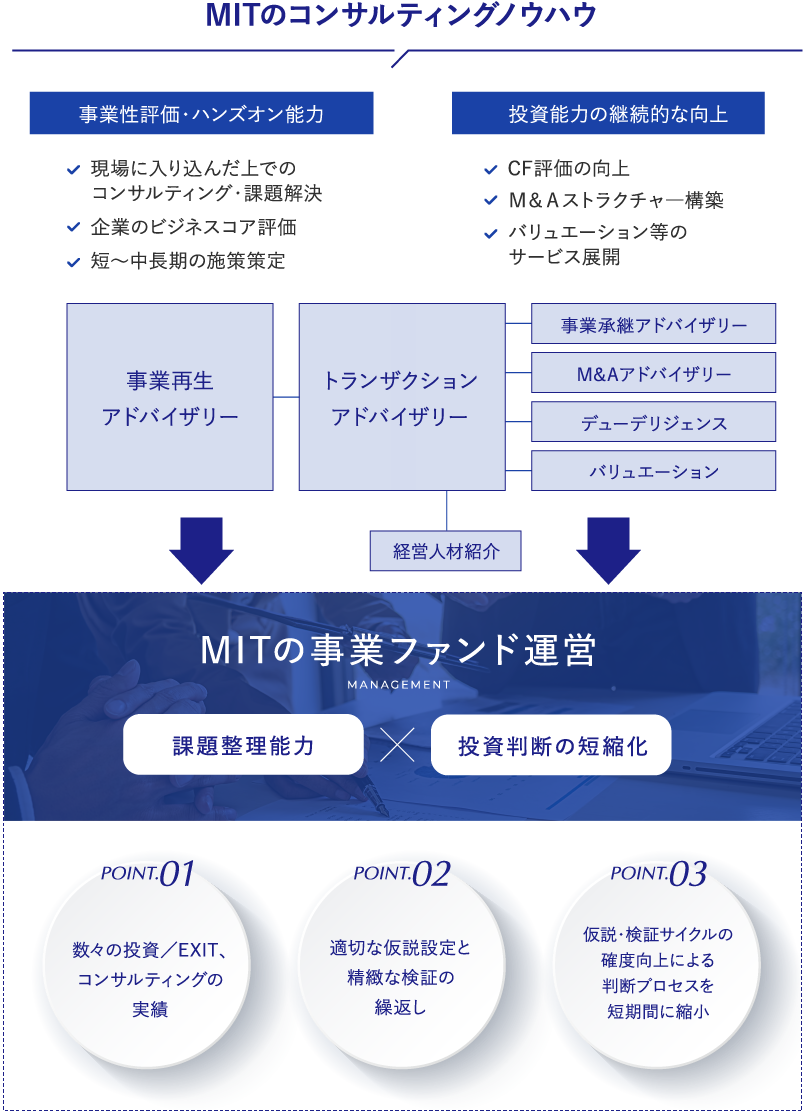

MITの特徴

良質な事業ファンド運営が可能になります。

運営ファンドについて

| 名称 | MIT広域再建支援 投資事業有限責任組合 |

|---|---|

| 無限責任組合員 | 株式会社MIT Corporate Advisory Services |

| 投資対象となりうる業界 | MITがコンサルティングを提供する業界、業種 |

| ファンド規模 | スタート60億円~最大100億円 |

| 投資方針 | 事前の徹底したDDにより、コア事業に高い価値を有しながらも、業績改善の為の一時的な課題を持った企業に対し、解決策を把握した上で一体となって改善に取り組むことにより事業価値を向上させ、かつ社会意義の実現を追求する 投資スタイル。 |

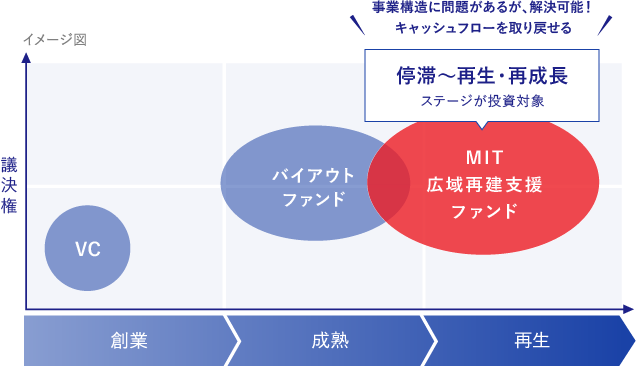

MITの投資方針

事業構造に一時的な課題があるが、MITのファンド支援により課題解決が可能、そして再生・再成長を果たせると評価された企業が対象となります。

コンセプトイメージ

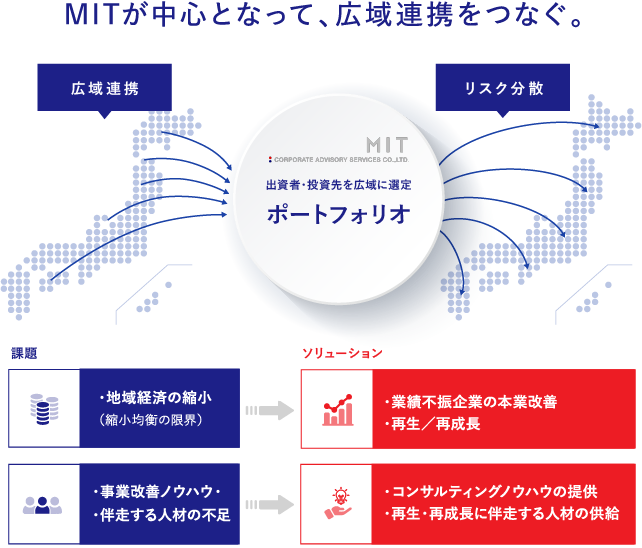

- リスク・リターンの分散(ポートフォリオ化)の観点から、地域の産業構造を踏まえて出資者、投資先を広域に選定します。

- 地域に必須の企業様と共に本業改善・再生/再成長を実現し、地域経済と雇用に寄与、EXIT先も同地域とし地域への還流を主眼とします。

- 地域の産業構造(都心への供給型 or 域内完結型など)が似ているエリア同士であれば成功事例を水平展開し地域間連携のシナジーを生むことができます。

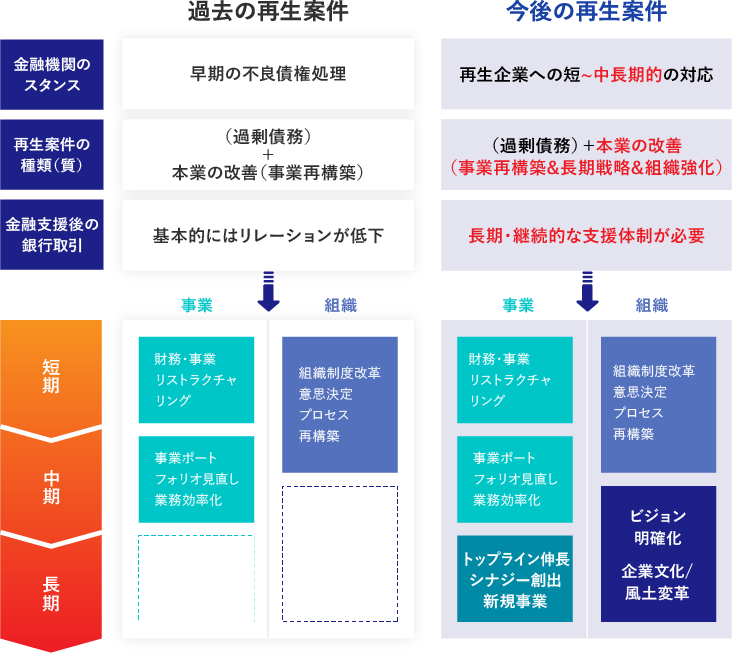

再生案件の質的な変化への対応

- 再生案件は過剰債務を処理する案件から、本業の改善や組織を変えていく案件へ質的に変化しています。

- 本業の再生には時間を要するため、事業再構築を短期・集中的に行うことはもちろんのこと、組織強化を図りながら、長期・継続的に戦略を実行する経営体制を構築できるファンド機能を有しています。

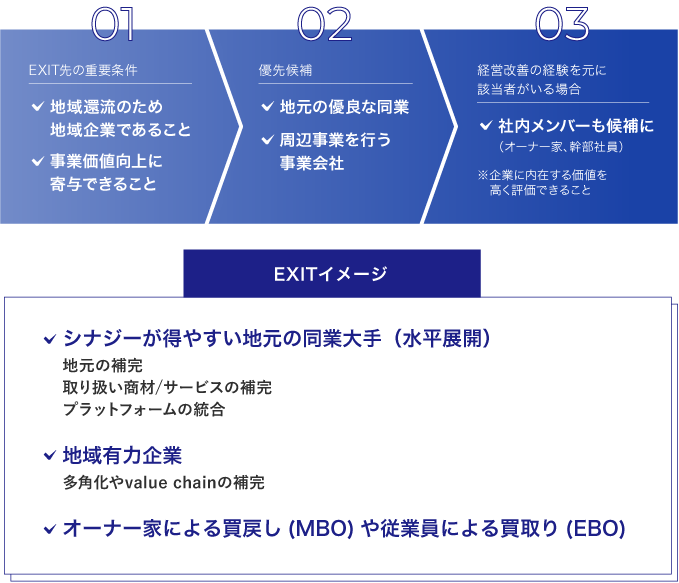

EXITの考え方

実績紹介

-

西日本を中心に独自の流通網を構築していた運輸会社への投資案件

外注先の絞り込みや積載効率の管理、季節波動の吸収などを中心に事業改善施策を展開。 さらなる飛躍を目指すには、不採算な大型荷主の事業からの撤退が不可欠であった。その場合、撤退により一時的に自己資本が毀損することが見込まれたため、資本増強の要請が強まり、また、これをカバーするための新規案件の受注のため、MITファンドへの投資打診に至る。 投資前から投資後にかけて、継ぎ目なく施策を実施し、早急に問題点を改善、強みを伸ばすことに成功。事業シナジー、組織風土等の親和性を勘案した提携先の検討および交渉を行い、大手事業会社との資本提携関係構築の形でEXITを実現。

-

上場廃止の危機にあったロジスティクスシステム会社への投資案件

ノンコアビジネスを整理した上で、さらに新規顧客を獲得していくためには、資本増強とノウハウ整理のための資金が不可欠であった。 上場の旗を降ろし、スポンサーとして資金を提供できるプレイヤーが必要だったが、その必要性を導いたコンサル実績・信頼関係から、MITファンドへの投資打診に至る。 大型のシステム開発案件をサービス開発と位置付け、サービス収入の比重を大きく増加させるようビジネスモデルを修正して収益力を強化し、EXITを実現。大手物流会社の戦略子会社として、会社・経営メンバーともに現在も活躍中。

-

大手アパレルの庫内業務を行う物流子会社への投資案件

大手アパレル企業に対して、固定費化していた物流子会社の事業を切り離すことによる、グループ物流費の変動費化を提案。 ファンドによる事業譲受後、親会社は大幅なコスト削減を実現するとともに、物量に応じた物流費のコントロールが可能に。物流会社は単年度で黒字化を果たす。 経営不振で経営が傾いた大手アパレル企業とは袂を分かち、適切なサイズに事業規模を縮小しながら、経営陣の希望であったMBOでEXITを実現。

-

先鋭的でオリジナリティの高いレディースアパレルブランドの投資案件

投資前は膨大な人件費及び不採算店舗が足枷となり大幅な営業赤字を計上していた。 投資後は人員・店舗のリストラクチャリングを推進させることにより、ダウントレンドにおいても黒字が確保出来る体制に。その後、販売現場の声を生かしたプロパーで売れるアイテムの展開 、セカンドライン(バッグ、小物等)の展開、ロイヤルカスタマーの囲い込み、VMDの徹底による店頭の改善などの施策を実施し、経営効率化を推し進め、創業家へのMBOによりEXITを実現。